Les composants face au plasma du divertor d’une installation de fusion par confinement magnétique comme WEST, et plus tard ITER, sont constitués d’éléments en tungstène assemblés sur un alliage de cuivre refroidi par une circulation d’eau. Ces éléments centimétriques, de forme parallélépipédique, tapissent le bas de l’enceinte à vide et sont capables d’extraire des flux thermiques allant jusqu’à 10 MW/m² en continu. Les arêtes vives de ces composants peuvent sous certaines conditions être exposées à des flux bien supérieurs et devenir des points de faiblesse. Un nouveau concept innovant propose une géométrie alternative pour réduire les arêtes vives et renforcer la robustesse de ces composants face au plasma.

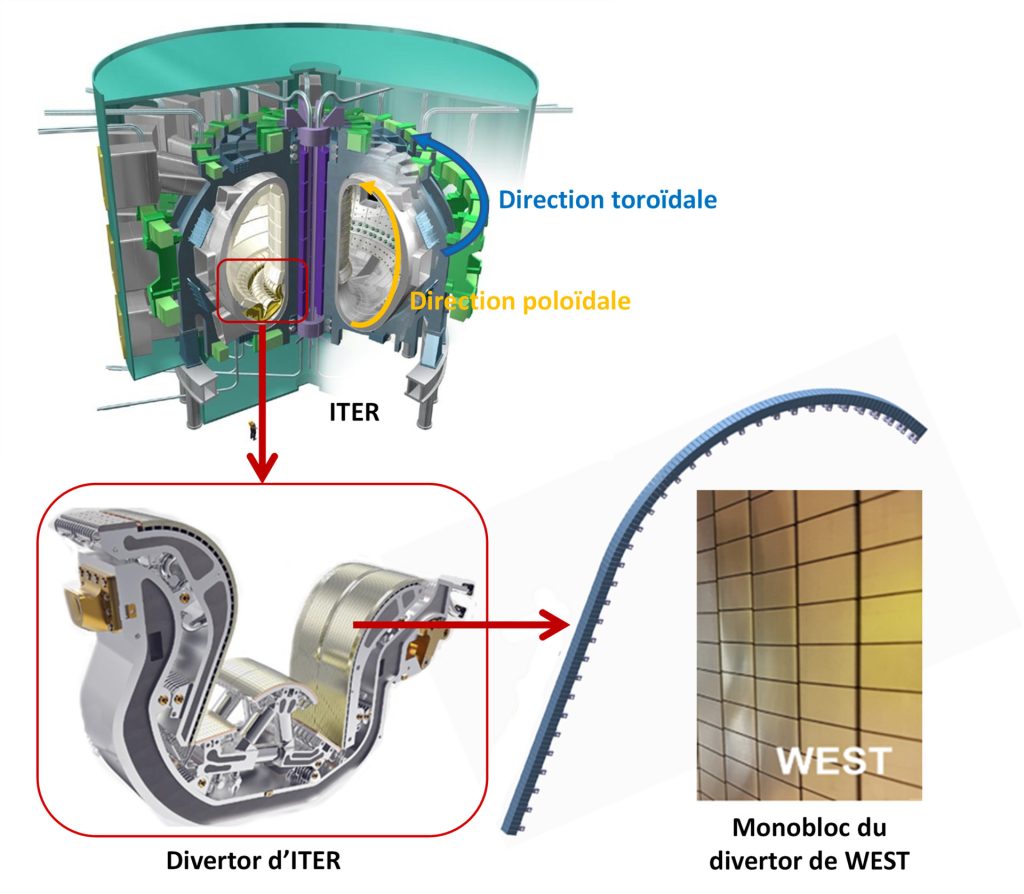

Dans un tokamak, les composants face au plasma (CFP) du divertor sont ceux qui sont exposés aux flux de chaleur et de particules les plus intenses et leur résistance impacte les performances maximales accessibles par le plasma. Dans ITER, ils seront capables de résister à des flux thermiques de l’ordre de 10 MW/m² en continu et jusqu’à 20 MW/m2 pendant quelques secondes. Le concept des CFP du divertor d’ITER (Figure 1) est le plus résistant développé à ce jour. Actuellement l’objet de test dans WEST et aussi adopté pour les futurs divertors des tokamaks JT-60SA au Japon et DTT en Italie, il est constitué de composants en tungstène, appelés « monobloc », assemblés dans la direction poloïdale sur un tube en alliage de cuivre (CuCrZr) activement refroidi par de l’eau. Cette solution permet de répartir la chaleur déposée au point d’impact de la séparatrice magnétique, qui court dans la direction toroïdale, sur un maximum de CFP. Les monoblocs ont une dimension de 12 mm dans la direction poloïdale et de 30 mm dans la direction toroïdale. Ces monoblocs de petite taille sont espacés d’environ 0.5 mm dans chaque direction pour permettre la forme courbée du divertor d’ITER (Figure 1) et l’expansion thermique non-uniforme attendue lors de leur chauffage par le plasma.

Figure 1 : Une cassette du divertor d’ITER. L’insert montre une vue rapprochée du divertor de WEST mettant en évidence les arêtes vives des monoblocs.

Le CEA/IRFM a été sollicité dès 2013 par ITER Organization pour analyser les conséquences du profilage du divertor en tungstène, en particulier l’échauffement des arêtes vives des monoblocs pendant les phases stationnaires et transitoires (Edge Localized Modes – ELMs) afin d’évaluer les risques liés à la recristallisation du tungstène, le dépassement de la capacité de refroidissement du système, et la fusion du tungstène. L’objet de l’étude a été d’évaluer ces risques sur la gamme complète des tolérances d’assemblage.

L’étude a révélé de nouveaux phénomènes théoriques qui n’avaient pas été imaginés auparavant et démontrés comme réels lors d’expériences par la suite [1]. Lors des ELMs, toutes les arêtes vives des monoblocs, même celles ombrées par le biseau toroïdal, sont exposées à des flux intenses et peuvent fondre. En effet, ces instabilités provoquent l’impact d’ions ayant des énergies de plusieurs keV qui sont focalisés sur les arêtes vives du fait de leur rayon de Larmor (~2 mm) qui leur permettent d’atteindre les surfaces ombrées magnétiquement. En conséquence la limite de 0.5 MJ/m2 par ELM doit être réduite à 0.1 MJ/m2 afin d’éviter la fusion de ces arêtes vives. La fissuration du tungstène ayant déjà été observée dans WEST lors de disruptions qui correspondent à ce niveau d’énergie, il a été décidé par ITER l’installation des bobines magnétiques de mitigation des ELMs dès le premier jour d’opération.

Fort de l’expérience de cette collaboration fructueuse, le CEA/IRFM a développé dans le cadre d’EUROfusion un concept qui pourrait éliminer les arêtes vives des CFPs [2].

Inspiré par les toits Provençaux habillés en tuiles romaines (Figure 2), l’idée consiste à orienter les CFPs non pas dans la direction purement poloïdale mais dans une direction entre la direction poloïdale et la direction toroïdale. Les CFPs imaginés seraient constitués de cônes de tungstène assemblés sur les tubes de CuCrZr. Les premiers calculs montrent que ces CFPs ne chaufferaient pas plus que les monoblocs pour des conditions de flux identiques, et peut-être moins, en fonction de l’épaisseur de l’armure de tungstène. Ces CFPs, vus par le plasma, ne présenteraient aucune arête vive, relaxant ainsi le problème des ELMs. Un résultat très important de l’étude est que de tels CFPs seraient quasiment immunisés aux tolérances d’assemblage. Des désalignements de plusieurs mm, au lieu des 0.3 mm spécifiés dans ITER, seraient acceptables, ce qui réduit considérablement le coût et la complexité de l’assemblage.

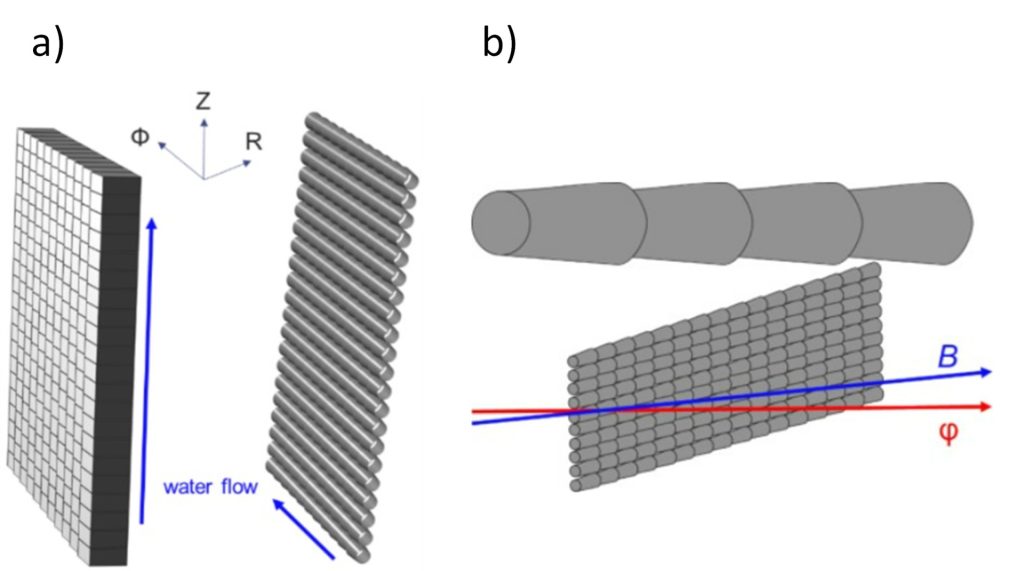

Figure 2 :

(a) Schéma de la cible verticale du divertor extérieur d’ITER à gauche, et du nouveau concept à tubes à droite.

(b) Croquis de la conception alternative du divertor. Les tubes de refroidissement sont blindés par des billes coniques en tungstène permettant de les cintrer pour épouser la forme souhaitée du divertor. Le pas des billes coniques est fortement exagéré pour plus de clarté.

En réalité, avec des pas radiaux de seulement 0,5 mm entre les bords d’attaque et de fuite de billes d’environ

2 cm de diamètre, ces pas radiaux seront à peine perceptibles à l’œil nu.

Ces premières investigations basées uniquement sur des considérations physiques ouvrent de nouvelles perspectives et aussi de nombreux sujets d’études, comme l’optimisation de l’angle d’alignement en termes d’évacuation de chaleur et de flux critique, la fabricabilité d’une telle géométrie, le dimensionnement aux forces électromagnétiques, etc. Ces questions seront abordées lors de développement à venir avec l’objectif de fabriquer un prototype et de le soumettre à des tests à haut flux thermiques.