La maîtrise du cycle du tritium est l’un des défis scientifiques majeurs pour les futures centrales à fusion et un enjeu pour certains concepts de réacteurs à fission de quatrième génération. Le projet européen TITANS qui vient de s’achever, coordonné par le CEA-IRFM, fédère depuis 2022 un consortium de 21 partenaires pour comprendre le comportement du tritium tout au long de son cycle de vie. À la croisée des sciences des matériaux, de la biologie, de l’environnement et de la modélisation, TITANS a produit de nombreux résultats qui illustrent la vitalité de la recherche transdisciplinaire européenne face à un enjeu clé pour l’énergie du futur.

Depuis 2022, le projet TITANS (Tritium Impact and Transfer in Advanced Nuclear reactorS [1]) fédère 21 partenaires européens autour d’un objectif commun : relever les défis posés par les niveaux accrus de tritium dans les réacteurs nucléaires de demain (génération IV) ou des futures centrales de fusion. Ce projet transdisciplinaire, coordonné par le CEA-IRFM, mobilise des experts internationaux en sciences des matériaux, génie des procédés, biologie, sciences environnementales et modélisation. Les activités menées par le consortium visent à apporter des réponses aux défis majeurs posés sur l’ensemble du cycle de vie du tritium :

- la diffusion des connaissances et la formation de la prochaine génération de chercheurs.

- la minimisation des sources et la limitation des rejets dans l’environnement [2],

- l’évaluation de l’impact biologique sur les systèmes vivants [3,4],

Le consortium a produit 13 publications dans des revues internationales et s’est imposé comme une référence grâce à des initiatives phares, comme la création de l’École du Tritium. La quatrième édition de cette école se tiendra à Madrid en mars 2026, après une édition 2024 à Marseille qui a réuni près de 450 participants (photo ci-dessous).

Un exemple d’activités et de résultats produits au sein de TITANS concerne l’évaluation du comportement du tritium (perméation et rétention) dans certains matériaux d’intérêt, en particulier l’Eurofer. L’Eurofer est un acier dérivé d’une nuance développée pour les réacteurs de fission à neutrons rapides et modifiée dans le contexte de la fusion pour développer des propriétés de désactivation rapide. Il est envisagé comme matériau de structure pour les composants qui produiront le tritium au sein des centrales à fusion et qui seront chargés d’extraire la puissance produite par les réactions de fusion. Il pourrait être utilisé à des températures élevées (jusqu’à 550 °C) pour viser des rendements de production d’électricité élevés. Ces domaines de température augmentent fortement la mobilité de l’hydrogène dans les matériaux, ce qui exacerbe le problème de la perméation du tritium. Certains concepts de couvertures productrices de tritium utilisent un métal liquide, le Lithium-Plomb (LiPb), comme matériaux tritigènes. L’exposition prolongée au LiPb induit une corrosion significative de l’Eurofer qui peut être minimisée en protégeant le substrat au moyen de revêtements anti-corrosion. L’impact de cette couche protectrice sur le piégeage et la perméation a été évalué au sein du projet TITANS, en comparant la perméation sur différentes conditions de surface de l’Eurofer (avec/sans barrière de corrosion, avant/après exposition au LiPb).

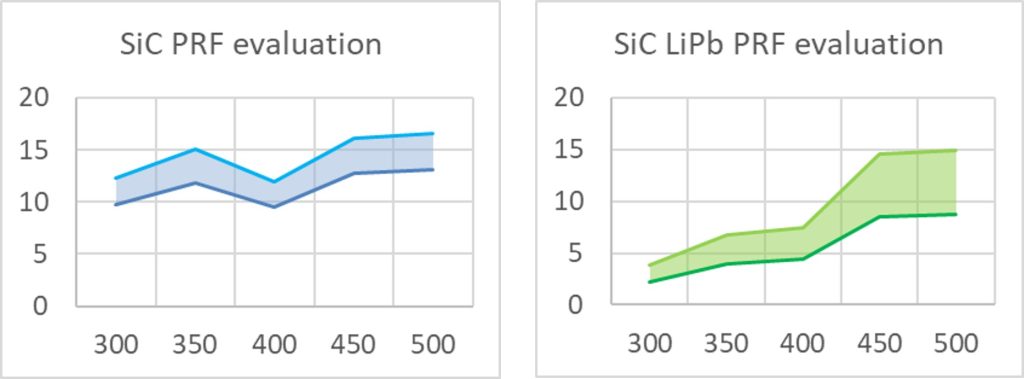

Cette activité a consisté dans un premier temps à élaborer et à tester, sur la boucle « Corrosion Loop for Liquid Metal Experiments (CICLO) » du CIEMAT [5], la performance en termes de barrière anticorrosion de différents revêtements comme l’alumine (Al2O3) ou le carbure de silicium (SiC). Le revêtement en SiC s’est révélé le plus performant en protégeant efficacement l’Eurofer après une exposition de 1500h à du LiPb à 450°C. Dans un second temps, l’impact des barrières anticorrosion sur la perméation a été étudiée. Cet impact peut être évalué en déterminant le rapport, appelé facteur de réduction de la perméation (Permeation Reduction Factor, PRF), entre la perméation du matériau sans et avec la barrière anticorrosion. Un PRF élevé indique une forte capacité à bloquer la perméation. Après extraction et élimination des résidus de LiPb, la perméation en deutérium de 100 à 550°C a été évaluée sur le banc Hypertomate* du CEA-IRFM [6]. Les résultats mettent en avant qu’en terme de perméabilité, l’Eurofer exposé au LiPb est identique à l’Eurofer nu (la couche de corrosion n’a pas d’influence sur la perméation, son PRF est égal à l’unité). En revanche, la barrière anticorrosion en SiC impacte la perméation. Des mesures de PRF montrent des valeurs comprises en 10 et 16 sur des échantillons d’Eurofer avec revêtement SiC non exposé au LiPb et des PRF entre 2 et 10 après exposition au LiPb pendant 1000h (figure ci-dessous). Ces résultats indiquent une baisse de l’efficacité de ces barrières anticorrosion en termes de perméation lors d’une l’exposition au LiPb notamment à des températures inférieures à 400°C. Ces résultats soulignent le potentiel du SiC comme barrière anticorrosion et anti-perméation, mais aussi les limites face à une exposition prolongée au LiPb. Ils seront complétés par des expériences en tritium qui ont démarrées au laboratoire tritium du CEA-Joliot.

Le projet TITANS s’est achevé fin août et illustre la forte dynamique de la DRF autour des activités liées au tritium. Les résultats de TITANS feront l’objet d’une présentation orale lors de la grande conférence IAEA sur la fusion (FEC 2025) mi-octobre en Chine.

* Hypertomate (HYdrogen PERmeation in tokamak relevant MATErials) est un banc de test qui permet de mesurer la perméation de l’hydrogène et d’obtenir des paramètres de transport dans les matériaux

Références

[1] https://titans-project.eu/

[2] A. Vankrunkelsven et al., Fusion Science and Technology (2024) – DOI: 10.1080/15361055.2024.23611981

[3] M. Ferreira et al., Environmental Pollution (2025) – DOI : 10.1016/j.envpol.2025.127002

[4] F. Larese Filon et al., Environmental Pollution (2025) – DOI : 10.1016/j.envpol.2024.125327

[5] E. Carella et al., Applied Sciences-Basel (2022) – DOI : 10.3390/app12063104

[6] F. Montupet-Leblond et al., Nuclear Fusion (2022) – DOI : 10.1088/1741-4326/ac6e74