La contamination en tungstène des plasmas de fusion devra rester extrêmement basse pour maintenir de bonnes performances dans ITER et les futures centrales de fusion. Les expériences réalisées dans WEST fournissent des informations cruciales pour anticiper cet enjeu sur ITER.

Dans une centrale à fusion, le matériau face au plasma dans la chambre de combustion sera soumis à de fortes contraintes thermiques, mécaniques et neutroniques pouvant impacter fortement sa durée de vie. Il devra en outre limiter les phénomènes d’érosion et le piégeage du tritium, isotope radioactif de l’hydrogène, utilisé dans la réaction de fusion.

Un des enjeux du tokamak ITER sera de démontrer que le tungstène pourra être utilisé dans les future centrales à fusion comme matériau face au plasma. Le tungstène a été choisi pour sa température de fusion élevée, sa résistance à l’érosion physique et l’absence d’affinité chimique avec l’hydrogène. Son numéro atomique élevé le rend cependant très fortement rayonnant dans le milieu à l’état de plasma où se produisent les réactions de fusion, au détriment du confinement de l’énergie et donc des performances. Il est donc crucial de bien comprendre, sur les installations actuelles, comment limiter son érosion et sa migration vers le cœur du plasma où se produisent les réactions de fusion.

Le tokamak WEST, construit et exploité au CEA Cadarache par l’IRFM, est une installation idéale pour faire progresser les connaissances sur ce sujet, grâce à ses composants en tungstène de technologie ITER dans la zone de la paroi en forte interaction avec les flux d’énergie et de particules, appelée divertor. Ces éléments sont activement refroidis et soumis à une exposition intense sur de longues durées, grâce aux aimants supraconducteurs et à la génération de courant par ondes dont est pourvu le tokamak WEST. Cette capacité à produire des plasmas de longue durée a été démontrée année après année, passant d’une minute en 2023, à 6 minutes en 2024, et plus récemment 22 minutes début 2025. Au-delà des chiffres, ces performances ont mis en évidence plusieurs phénomènes spécifiques d’une opération potentiellement illimitée, qui apportent des éléments de réponse aux questionnements sur la compatibilité d’un mur en tungstène avec l’opération d’une centrale de fusion [Maget2024].

Les campagnes expérimentales réalisées dans WEST ont montré l’existence d’une situation d’équilibre entre l’érosion causée par les flux d’énergie et de particules arrivant sur le mur, et la contamination du plasma : une augmentation du flux augmente bien l’érosion et la contamination du plasma, mais cela induit aussi un plus fort rayonnement au cœur du plasma, et donc une baisse du flux de chaleur qui s’en échappe [Fedorczak2024]. Le point d’équilibre qui en résulte varie en outre selon l’espacement entre le plasma et la paroi dans la région équatoriale extérieure où sont situées les antennes hyperfréquences de chauffage du plasma [DiGenova2024].

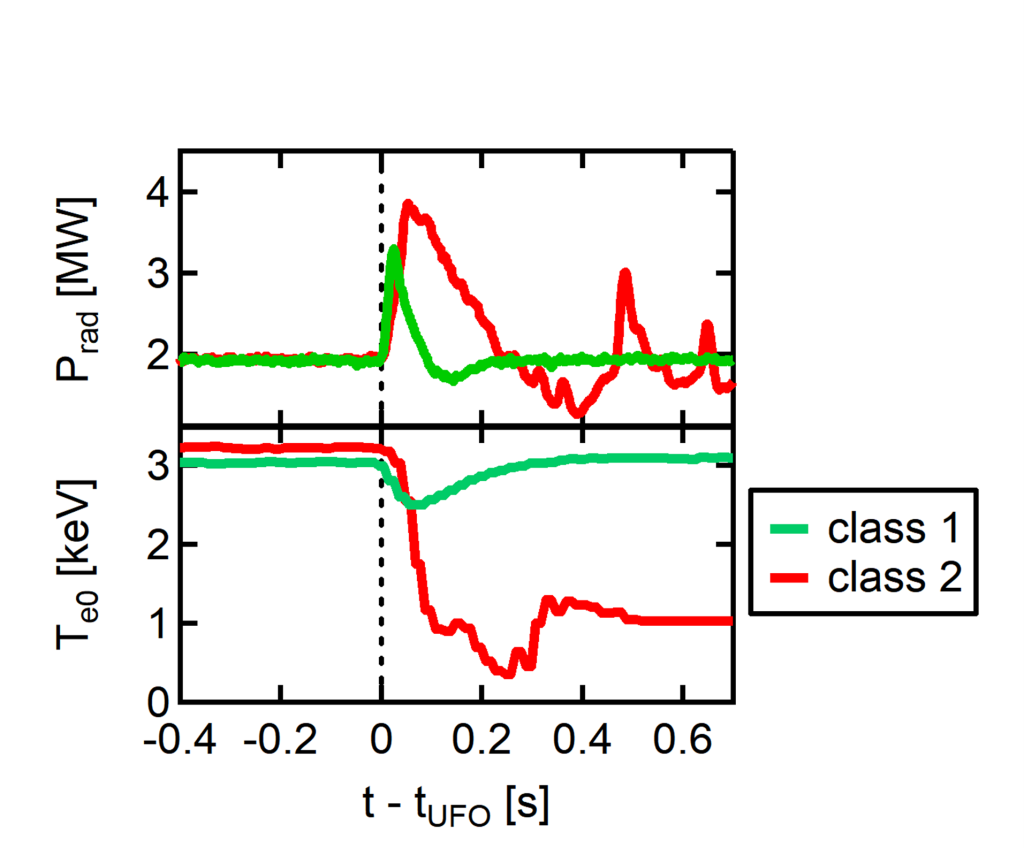

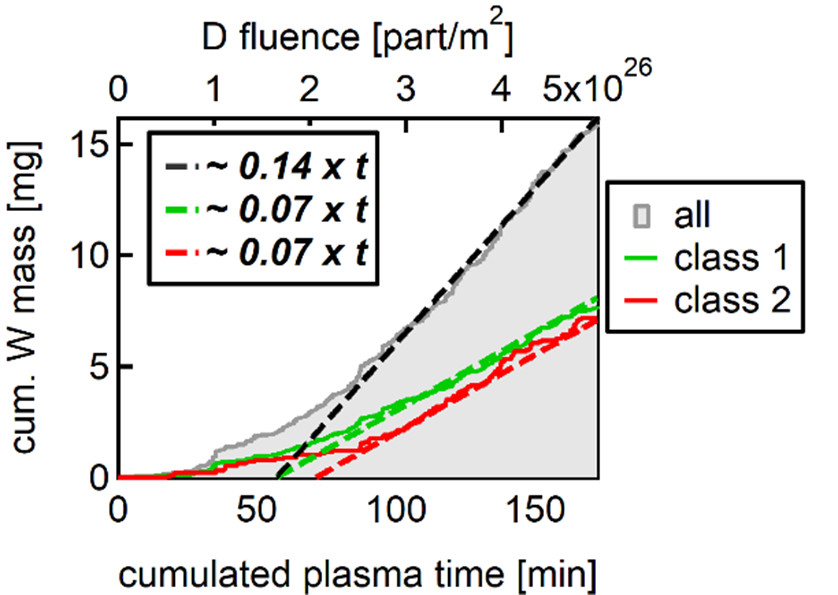

L’évolution des éléments du divertor de technologie ITER installés dans WEST a pu être évaluée après une campagne de plusieurs semaines, représentant plus de 3h de plasma cumulé. Il a été observé une érosion du tungstène en surface du divertor, et la production de couches redéposées à proximité. Le détachement de ces dépôts, sous l’effet des contraintes thermiques, projette des poussières de quelques microgrammes de tungstène dans le plasma. Le pic de rayonnement qui en résulte peut induire une forte déstabilisation du plasma [Gaspar2024] (figure 1). Un régime quasi-stationnaire de production de poussières entrant dans le plasma a été atteint au bout d’une heure de plasma cumulé (de l’ordre de 6 poussières / minute de plasma), représentant environ 140 µg de tungstène par minute (figure 2). Ces expériences réalisées dans WEST ont aussi montré que le plasma ne peut absorber que les poussières de moins de 20 µg, à cause du fort rayonnement qu’elles induisent, mais ce seuil dépend certainement de l’énergie disponible dans le plasma pour y faire face.

Figure 1 : Impact de l’entrée d’une poussière de tungstène (à tUFO) dans un plasma de WEST, sur la puissance perdue par rayonnement (en haut) et sur la température électronique (en bas), pour une poussière de moins de 10 µg (classe 1, avec un retour à la normale) et de plus de 20 µg (classe2, conduisant peu après à une extinction du plasma).

Figure 2 : flux massique des poussières de tungstène arrivant dans le plasma en fonction du temps plasma cumulé sur une campagne de WEST. Le plasma survit aux poussières de classe 1 (~10 µg), mais s’éteint pour des poussières de classe 2 (>20 µg).

Il existe toutefois des stratégies pour réduire, voire supprimer, l’érosion des éléments en tungstène de la paroi du tokamak. L’ajout d’une faible quantité de gaz léger (azote, argon, néon, …) au mix réactif a pour effet de rayonner une partie de l’énergie disponible au bord du plasma, réduisant considérablement la température du plasma dans le divertor et donc l’énergie des particules incidentes. Ce régime dans lequel l’énergie des particules incidentes est suffisamment basse pour qu’elles ne puissent pas, en principe, éroder le tungstène est un axe très prometteur en vue d’ITER et des centrales à fusion. Le contrôle de ce régime nécessite une maîtrise de la fraction d’élément léger injectée. Un tel contrôle a été obtenu en 2024 dans WEST pendant une dizaine de secondes, et pendant une trentaine de secondes en 2025. De futures campagnes expérimentales seront dédiées à cumuler plusieurs heures de plasma dans ce régime, et à évaluer son impact sur l’érosion du divertor. Les mécanismes physiques qui contribuent à la stabilité de ce régime ne sont pas encore parfaitement élucidés [Rivals2024]. Mais la réalisation et la modélisation de ce régime de divertor « froid » sur différents tokamaks contribue à mieux anticiper sa maitrise dans ITER.

[Maget2024] Tungsten control in long pulse operation: feedback from WEST to ITER, Plasma Phys. Control. Fusion 67 (2025) 045005, https://doi.org/10.1088/1361-6587/adba0d